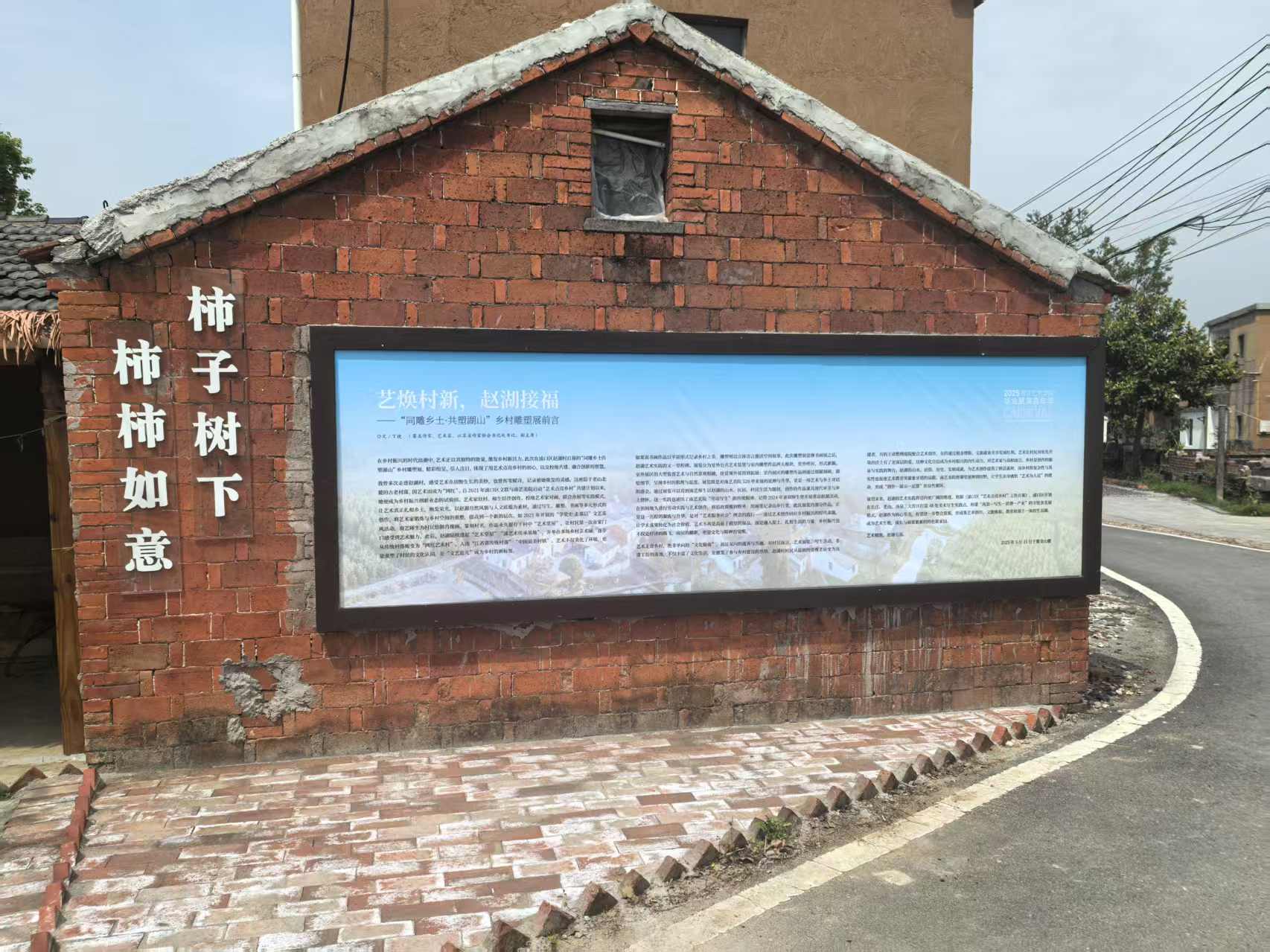

藝煥村新,趙湖接福

——觀“同雕鄉(xiāng)土·共塑湖山:南藝美術(shù)與書法學(xué)院雕塑系師生雕塑作品浦口趙湖展”有感

(著名作家、藝術(shù)家,省作協(xié)黨組成員、書記處書記、副主席 丁捷)

在鄉(xiāng)村振興的時代浪潮中,藝術(shù)正以其獨特的能量,激發(fā)鄉(xiāng)村新活力。此次在浦口區(qū)趙湖村啟幕的“同雕鄉(xiāng)土·共塑湖山”鄉(xiāng)村雕塑展,精彩紛呈,引人注目,體現(xiàn)了用藝術(shù)點亮鄉(xiāng)村的初心,以及校地共建、融合創(chuàng)新的智慧。

我曾多次走進趙湖村,感受藝術(shù)在田野生長的美妙,也曾揮筆賦詩,記錄被她催發(fā)的靈感。這座隱于老山北麓的古老村落,因藝術(shù)而成為“網(wǎng)紅”。自2021年浦口區(qū)文聯(lián)與南藝美院啟動“藝術(shù)點亮鄉(xiāng)村”共建計劃以來,她便成為鄉(xiāng)村振興創(chuàng)新業(yè)態(tài)的試驗田。藝術(shù)家駐村、師生結(jié)伴創(chuàng)作、校地藝術(shù)家對畫、聯(lián)合辦展等實踐模式,讓藝術(shù)真正扎根鄉(xiāng)土,煥發(fā)榮光。以趙湖自然風(fēng)貌與人文底蘊為素材,通過寫生、雕塑、書畫等多元形式的創(chuàng)作,將藝術(shù)家鍛煉與鄉(xiāng)村空間的重塑,提高到一個新的層次。如2021年開展的“學(xué)黨史·走基層”文藝采風(fēng)活動,南藝師生為村民繪制肖像畫、篆刻村名,作品永久留存于村中“藝術(shù)堂屋”,讓村民第一次在家門口感受到藝術(shù)魅力。此后,趙湖陸續(xù)建起“藝術(shù)堂屋”“漆藝術(shù)傳承基地”,并舉辦多場鄉(xiāng)村美術(shù)展,逐步從傳統(tǒng)村落蛻變?yōu)椤熬W(wǎng)紅藝術(shù)村”,入選“江蘇省傳統(tǒng)村落”“中國最美村鎮(zhèn)”。藝術(shù)不僅美化了環(huán)境,更是重塑了村民的文化認同,讓“文藝范兒”成為鄉(xiāng)村的新標簽。

如果說書畫作品以平面形式記錄鄉(xiāng)村之美,雕塑則以立體語言激活空間敘事。此次雕塑展是繼書畫展之后,趙湖藝術(shù)實踐的又一里程碑。展覽分為室外公共藝術(shù)裝置與室內(nèi)雕塑作品兩大板塊,里外呼應(yīng),形式新穎。室外展區(qū)的大型裝置藝術(shù)與自然景觀相融,使景觀外延得到拓展;室內(nèi)展區(qū)的雕塑作品則通過細膩刻畫,描繪細節(jié),呈現(xiàn)鄉(xiāng)村的肌理與溫度。展覽既是對南藝美院520畢業(yè)展的延伸與升華,更是一場藝術(shù)與鄉(xiāng)土對話的盛會。通過展覽可以看到南藝師生以趙湖的山水、民居、村民生活為題材,創(chuàng)作的作品兼具現(xiàn)代審美與鄉(xiāng)土情懷。這一實踐也延續(xù)了南藝美院“勞動寫生”的傳統(tǒng)精神。記得2024年暑期師生曾開展重訪趙湖活動,在田間地頭進行勞動實踐與藝術(shù)創(chuàng)作,將思政課搬到野外,用畫筆記錄山鄉(xiāng)巨變。此次展覽的部分作品,正是這一歷程的凝練與升華,是對“藝術(shù)服務(wù)社會”理念的踐行——通過藝術(shù)創(chuàng)作回應(yīng)鄉(xiāng)村振興的時代命題,讓學(xué)術(shù)成果轉(zhuǎn)化為社會價值。藝術(shù)不再是高懸于殿堂的展品,而是融入泥土、扎根生活的力量;鄉(xiāng)村振興也不僅是經(jīng)濟的騰飛、房屋的翻新,更是文化與精神的覺醒。

藝術(shù)走進鄉(xiāng)村,絕非單向的“文化輸血”,而是雙向的滋養(yǎng)與共融。對村民而言,藝術(shù)展覽、寫生活動、非遺工坊的落地,不僅豐富了文化生活,更激發(fā)了參與鄉(xiāng)村建設(shè)的熱情。趙湖村村民從最初的旁觀者轉(zhuǎn)變?yōu)楣步ㄕ撸械闹鲃诱硗ピ号浜纤囆g(shù)創(chuàng)作,有的通過租金增收、文旅就業(yè)共享發(fā)展紅利。藝術(shù)讓村民對祖先開墾的沃土有了更深層的愛,這種文化自信成為鄉(xiāng)村振興的內(nèi)生動力。對藝術(shù)家與高校而言,鄉(xiāng)村是創(chuàng)作的源泉與實踐的舞臺。趙湖的山水、民俗、歷史、發(fā)展成就,為藝術(shù)創(chuàng)作提供了鮮活素材,而鄉(xiāng)村的復(fù)雜性與真實性也促使藝術(shù)教育突破象牙塔的局限。南藝美院將課堂延伸到田野,讓學(xué)生親身感悟“藝術(shù)為人民”的使命,形成“創(chuàng)作—展示—反饋”的良性循環(huán)。

展望未來,趙湖的藝術(shù)實踐將邁向更廣闊的維度。根據(jù)《浦口區(qū)“藝術(shù)點亮鄉(xiāng)村”工作方案》,浦口區(qū)計劃在長江、老山、湯泉三大片區(qū)打造48處美術(shù)寫生實踐點,構(gòu)建“風(fēng)景—寫生—消費—產(chǎn)業(yè)”的全鏈條發(fā)展模式。趙湖作為核心節(jié)點,有望進一步整合資源,形成集藝術(shù)創(chuàng)作、文旅體驗、教育培訓(xùn)于一體的生態(tài)圈,成為藝術(shù)生根、成長與碩果累累的特色新家園。

藝術(shù)賦能,趙湖有福。

攝影:浦口區(qū)文聯(lián)